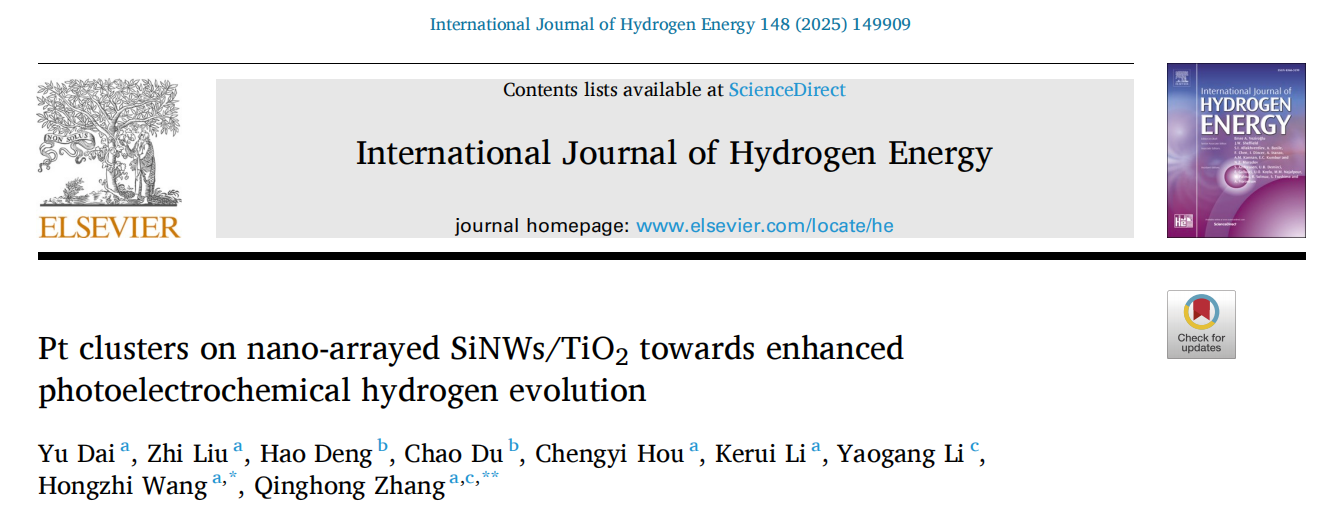

发表文章:Pt clusters on nano-arrayed SiNWs/TiO2 towards enhanced photoelectrochemical hydrogen evolution

发表期刊:International Journal of Hydrogen Energy

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.06.099

使用仪器型号:Forge Nano Pandora 多功能原子层沉积系统

PART.01 研究背景

在全球“碳达峰、碳中和”的紧迫背景下,化石燃料枯竭与温室气体排放加剧使得“太阳能→绿氢”的转化路线成为最具战略价值的选择之一。然而,传统电解水需消耗额外电能,而光电化学(PEC)水分解可直接将太阳光子转化为氢能,理论上零碳排、零能耗。在众多半导体光阴极中,单晶硅因带隙 1.1 eV、储量丰富且产业成熟,成为最具工业化潜力的候选材料。

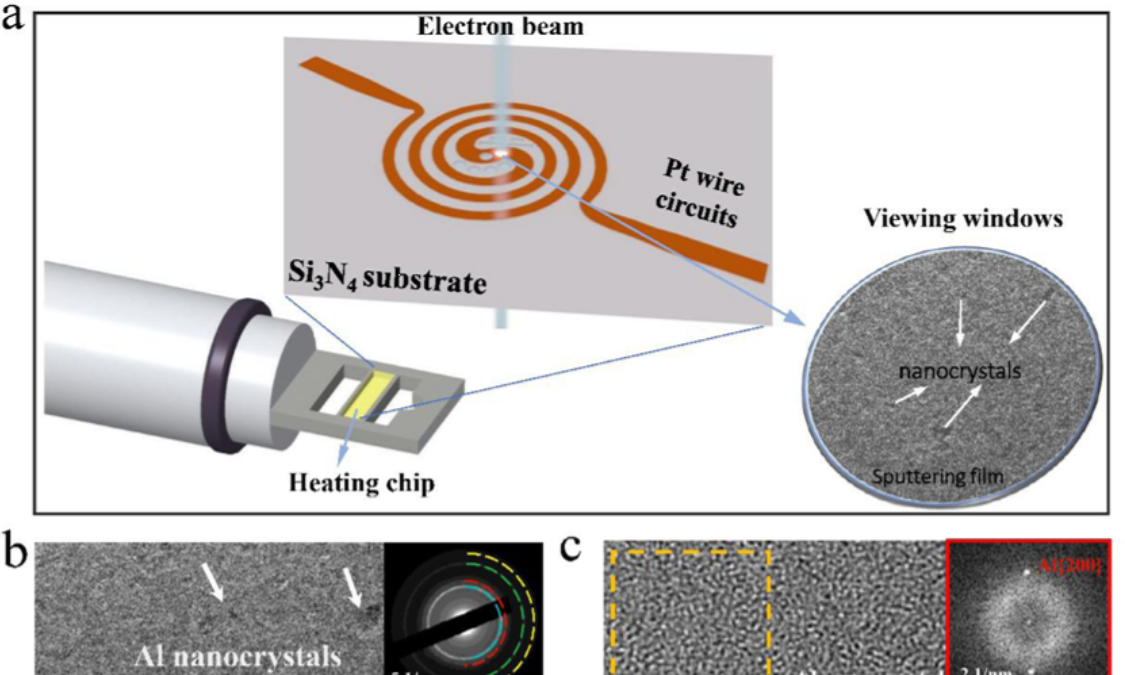

但平面硅存在三大软肋:① 光吸收路径短、反射损失大;② 表面易生成绝缘 SiOx,阻碍电荷转移;③ 析氢反应(HER)动力学迟缓,导致过电位高、稳定性差。针对上述瓶颈,本研究借助Forge Nano Pandora 多功能原子层沉积系统,提出“纳米线阵列几何调控—非晶 TiO₂ 超薄钝化—亚纳米 Pt 团簇催化”三位一体的协同策略,通过系统实验与理论计算,实现了硅基光阴极性能与稳定性的双重突破。

PART.02 SiNWs 阵列结构调控:从几何结构提升光吸收与电荷分离效率

2.1 可控刻蚀构建多种长径比纳米阵列

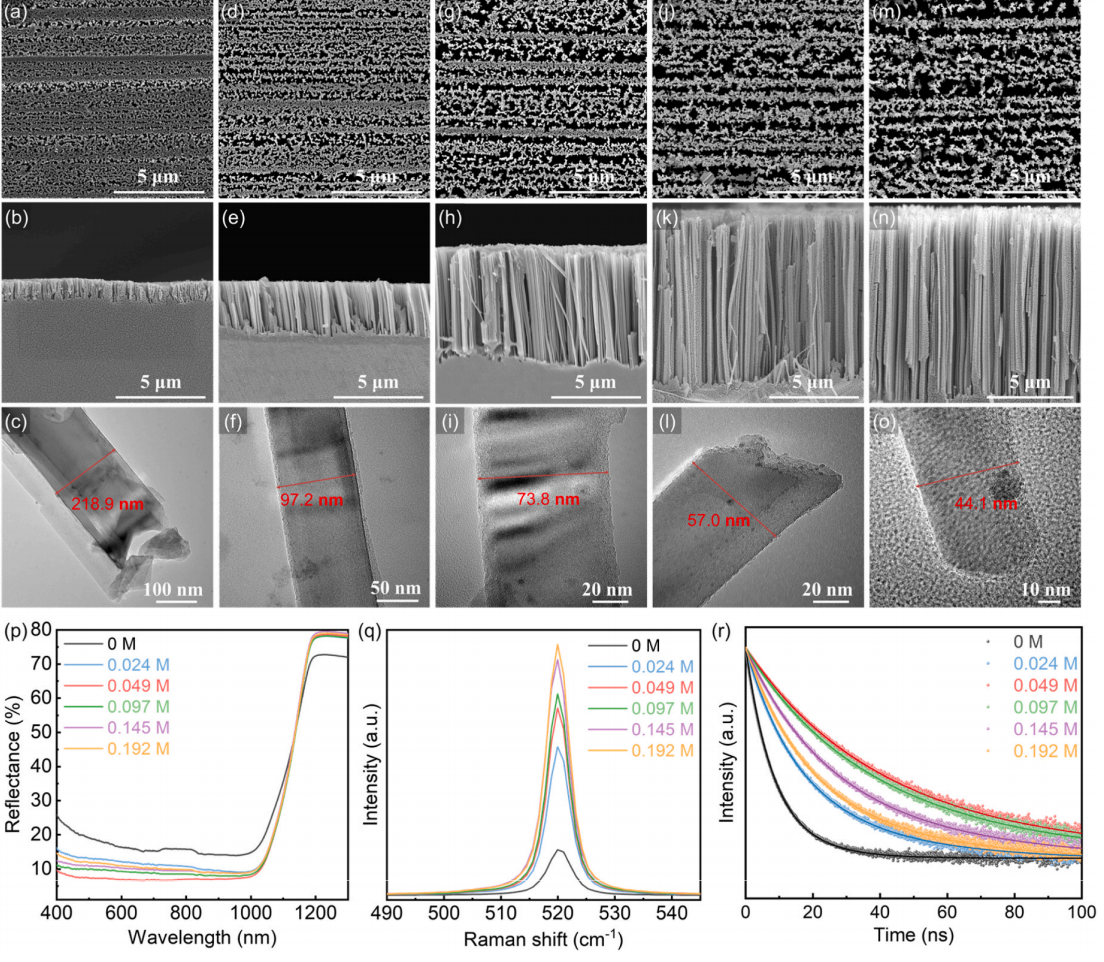

作者采用 Ag 辅助化学刻蚀(MACE)工艺,在不同H₂O₂浓度条件下制备出一系列长径比(aspect ratio)不同的 SiNWs 样品(命名为S1–S5)。SEM 结果表明,随着 H₂O₂ 浓度上升,纳米线长度逐渐增长,直径变细,导致整体长径比从 3.9 增长至 192.9 。

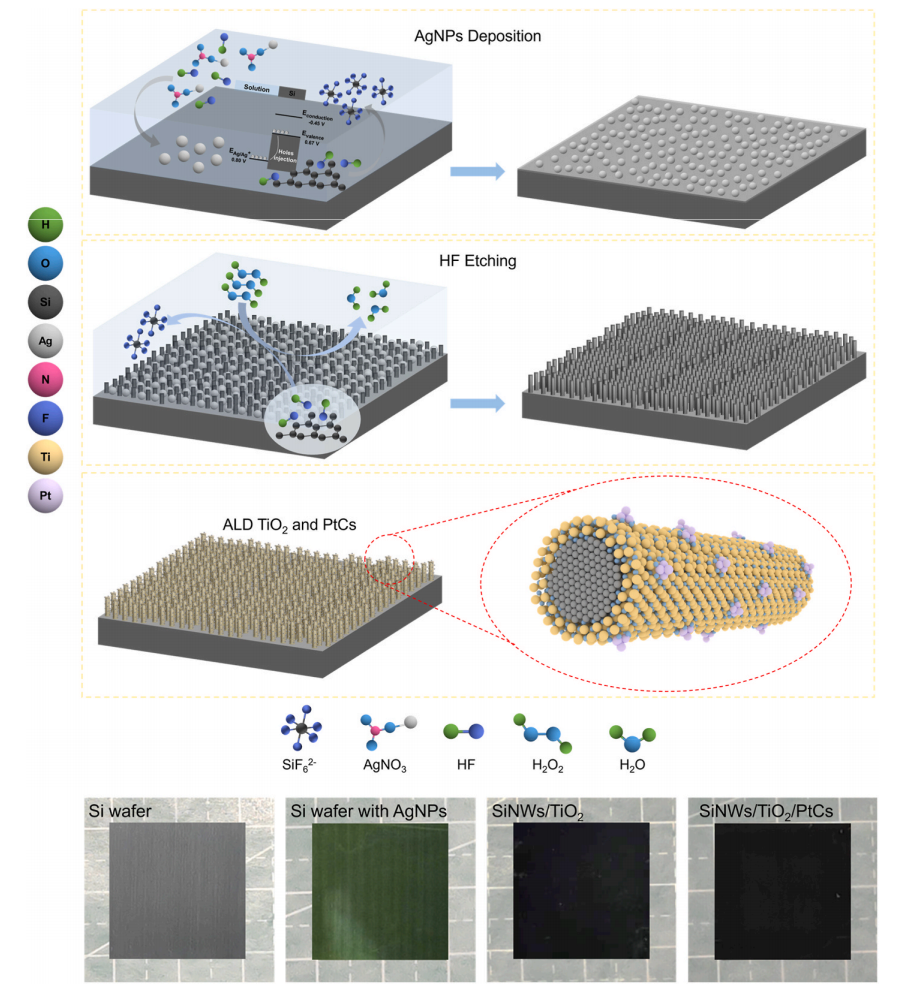

SiNWs/TiO₂/PtCs 光阴极的两步银辅助化学蚀刻及表面修饰策略示意图及对应照片。

不同浓度的 H₂O₂ 处理的 p-Si(100) 硅纳米线(SiNWs)的俯视图 SEM 图像、截面 SEM 图像和 TEM 图像:(a)、(b) 和 (c) 为 0.024 M,(d)、(e) 和 (f) 为 0.049 M,(g)、(h) 和 (i) 为 0.097 M,(j)、(k) 和 (l) 为 0.145 M,(m)、(n) 和 (o) 为 0.192 M。(p) 显示了不同浓度下的漫反射光谱。(q) 为拉曼光谱。(r) 为时间分辨光致发光光谱。

2.2 光捕获能力随长径比增强但存在最佳值

反射光谱显示,相比于平面 Si,SiNWs 显著减少了表面反射,带来更高的光吸收。Tauc 图分析显示,最佳样品 S2(长径比23.5)具备最强的可见光吸收能力,带隙略窄至约 1.3 eV,更适配太阳光谱。

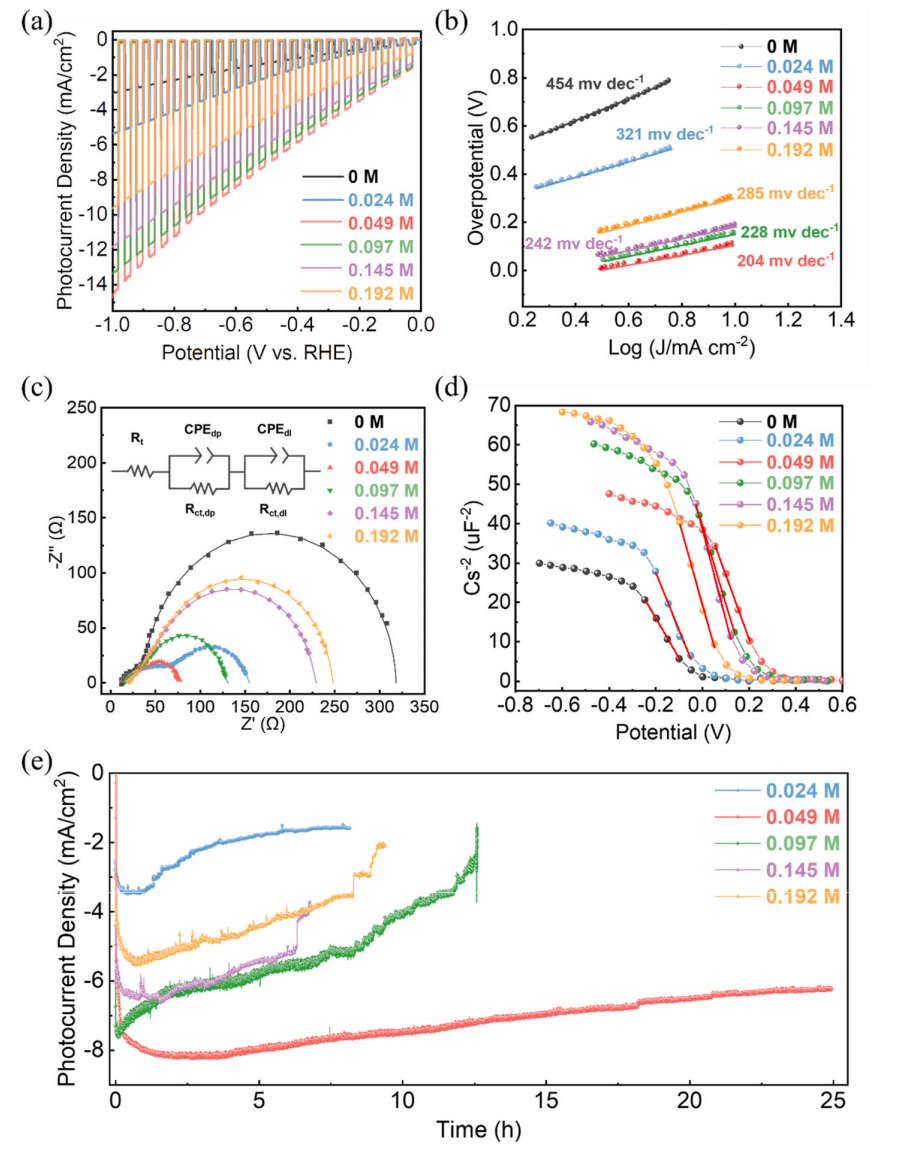

图 3. 不同浓度 H₂O₂ 处理的 p-Si(100) 基硅纳米线(SiNWs)光阴极的光电化学(PEC)性能。(a) 光照下的截断线性扫描伏安图(Chopped LSVs);(b) 塔菲尔图(Tafel plots);(c) 奈奎斯特图(Nyquist plots)及相应的等效电路;(d) 在 -0.6 V_RHE 下的电位-电容曲线(Potentiometric curves);(e) 长时间光照下的光电流密度稳定性测试(25小时内)。

2.3 最佳结构在复合抑制与导电路径之间取得平衡

TRPL 测得的载流子寿命从 Si 的 10.7 ns 提高至 S2 的 42.66 ns,表明合理长径比结构有效减少非辐射复合。而进一步增长至 S3–S5 后,反而观察到 PL 缺陷发射增强,表明复合中心增多。电荷迁移路径虽然拉长,但结构缺陷积累抵消了光吸收增益。

因此,S2 样品(长径比≈23.5)实现了比表面积增大、载流子寿命延长与复合速率控制的最佳平衡,为后续界面优化奠定基础。

PART.03 非晶TiO₂包覆层:界面钝化与能带调控的双重作用

3.1 ALD构建2.14 nm厚度的非晶TiO₂层

在 SiNWs 表面原位沉积的非晶 TiO₂ 层,厚度均匀致密(HRTEM表征显示),起到了钝化缺陷、阻止天然 SiOx 形成的重要作用。SEM 对比显示,未包覆 TiO₂ 样品在酸性条件下反应 25 小时后表面生长出明显 SiOx 层,而 TiO₂ 包覆样品在 100 小时反应后表面结构仍保持稳定。

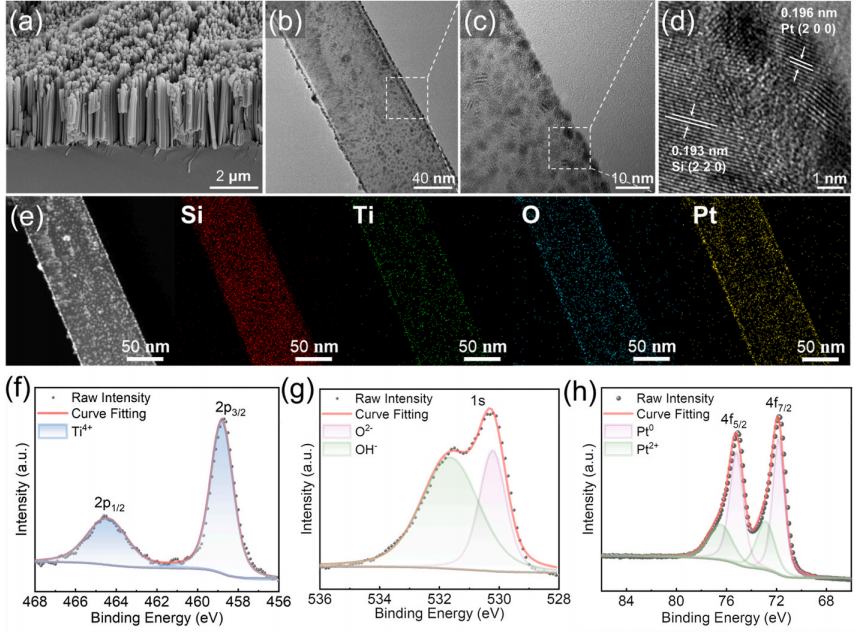

图 4. 负载于 SiNWs/TiO₂ 上的 Pt 纳米团簇(NCs)。(a) SiNWs/TiO₂/PtCs 的 45° 倾斜视图 SEM 图像;(b)、(c) 和 (d) SiNWs/TiO₂/PtCs 的高分辨 TEM 图像;(e) SiNWs/TiO₂/PtCs 的 STEM-EDS 元素分布图;(f) Ti 2p、(g) O 1s 和 (h) Pt 4f 的 XPS 精细谱图。

3.2 内建电场促进电子定向迁移

KPFM 结果显示,TiO₂ 包覆后,样品表面形成内建电场,有助于将光生电子从 Si 注入 TiO₂ 。进一步通过 UPS 测定功函数(TiO₂:5.5 eV;Si:5.15 eV)和能带结构,验证了 TiO₂/Si 界面形成了 II 型异质结。该异质结电子迁移方向与HER 反应方向一致,抑制电子空穴复合,同时提供电子输运路径。

TiO₂ 不仅提升了界面稳定性,更通过能带调控与电场增强手段促进了电荷分离效率。

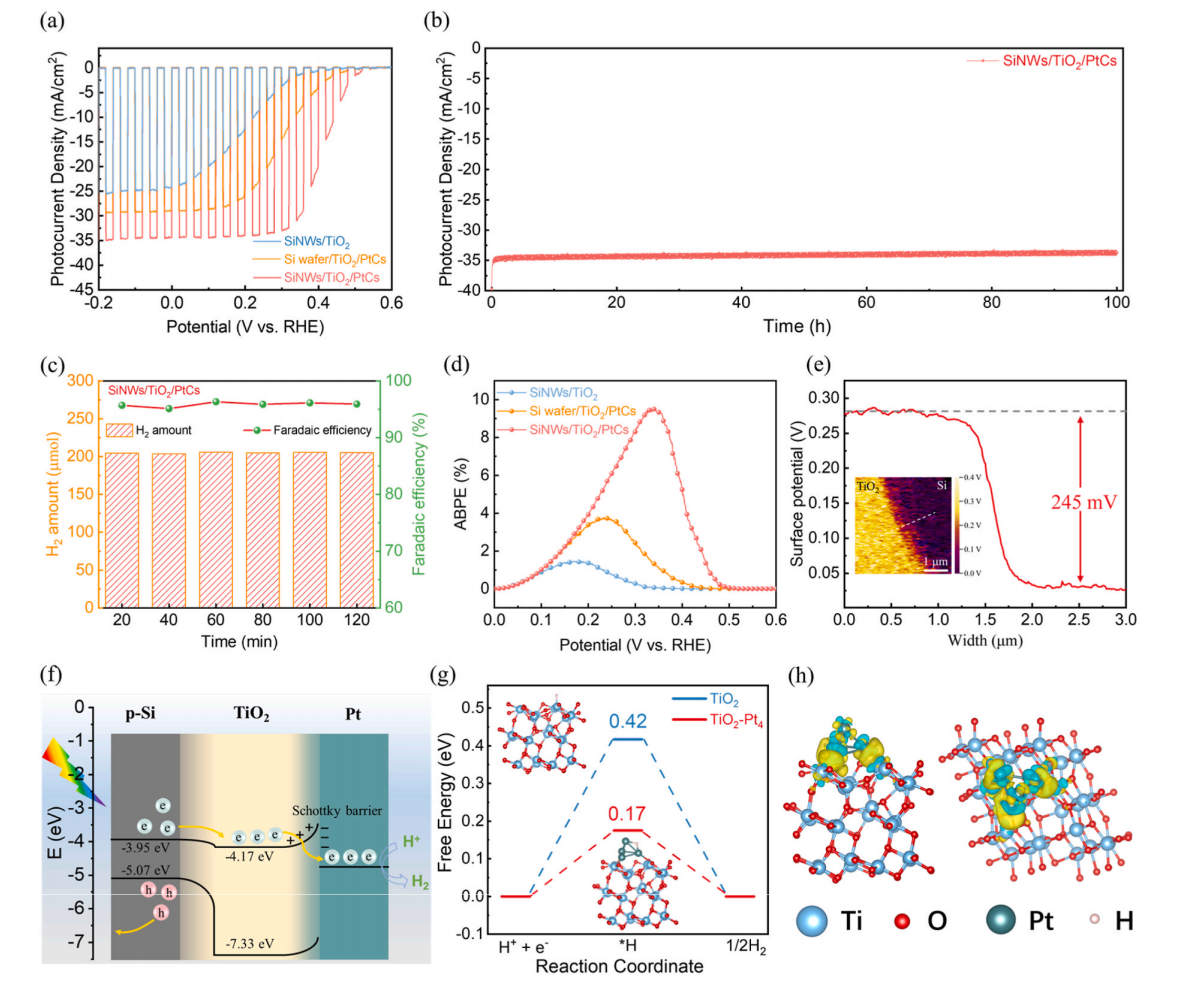

图 5. (a) SiNWs/TiO₂、Si 片/TiO₂/PtCs 与 SiNWs/TiO₂/PtCs 的光照截断 LSV 曲线;(b) SiNWs/TiO₂/PtCs 光阴极在 0 V_RHE 下的计时电流曲线;(c) SiNWs/TiO₂/PtCs 在 AM 1.5 G、0 V_RHE 条件下的法拉第效率及对应的氢气产量;(d) SiNWs/TiO₂、Si 片/TiO₂/PtCs 与 SiNWs/TiO₂/PtCs 的外加偏压光子-电流转换效率(ABPE);(e) ALD 制备的 TiO₂ 与 Si 的表面电势图像及相应截面线剖;(f) SiNWs/TiO₂/PtCs 的能带结构与载流子转移机理;(g) SiNWs/TiO₂ 与 SiNWs/TiO₂/PtCs 的标准吉布斯自由能;(h) SiNWs/TiO₂/PtCs 的差分电荷密度(黄色:电荷积累;青色:电荷耗尽)。

PART.04 Pt团簇修饰:激发催化与光学双重功能

4.1 ALD构建2.6 nm Pt纳米团簇

在 TiO₂ 表面沉积的 Pt 团簇尺寸平均约 2.6 nm,分布高度均匀,无团聚现象(HAADF-STEM图像显示清晰)。不同于连续Pt膜可能遮光、诱发复合等弊端,PtCs维持开放结构,兼顾透光性与催化活性。具体见上图图4。

4.2 可控刻蚀构建多种长径比纳米阵列

作者采用 Ag 辅助化学刻蚀(MACE)工艺,在不同H₂O₂浓度条件下制备出一系列长径比(aspect ratio)不同的 SiNWs 样品(命名为S1–S5)。SEM 结果表明,随着 H₂O₂ 浓度上升,纳米线长度逐渐增长,直径变细,导致整体长径比从 3.9 增长至 192.9 。具体见上图图1。

4.3 增强 HER 动力学与近场光吸收

DFT 计算揭示 PtCs 结构在HER路径上具有极低的氢吸附自由能(ΔG*H = 0.17 eV),远优于裸TiO₂(0.42 eV)和其他常规材料。此外,光谱分析发现 PtCs 修饰导致吸收边红移,近场散射效应增强短波吸收,补偿了 TiO₂ 在可见区的弱吸收劣势。

Pt 团簇的引入,打通了“电子汇聚–催化活性–光场增强”三位一体路径,在提升 PEC 效率方面起到决定性作用。

PART.05 PEC 性能评估:高电流、高效率与超强稳定性控的双重作用

最终构建的 SiNWs/TiO₂/PtCs 光阴极展现出当前 Si 基 PEC 系统中的优异综合性能:

-

在0 VRHE下光电流密度达到−34.4mAcm⁻²,远高于Si(−2.3 mAcm⁻²)、SiNWs(−13.3 mAcm⁻²)、SiNWs/TiO₂(−24.7 mAcm⁻²)等对照组 ;

-

偏压驱动光电转换效率(ABPE)达9.6%,在 0.34VRHE 时达到最大值,是已报道 p-Si 基光阴极中领先水平;

-

法拉第效率高达95%,几乎所有电子都参与了 HER 反应,无显著副反应。

-

稳定性测试表明该结构在 1M HClO₄ 强酸环境下连续运行 100 小时,光电流保持95% 以上 ;

-

光照–暗态可逆测试和光开关响应测试进一步说明器件响应迅速,反应动力学优异。

PART.05 总结:结构–界面–催化三位一体,打造可持续PEC制氢新平台

本研究通过三重协同优化路径,从结构(SiNWs阵列)提升光捕获与分离效率,从界面(TiO₂ 包覆)钝化缺陷与增强稳定性,从催化(Pt团簇)促进 HER 动力学并增强光吸收,构建出一种高效、稳定、工程潜力突出的 PEC 光阴极材料体系。

这项工作不仅展示了原子层沉积技术在构建精准界面和功能层方面的巨大优势,也提供了一个可延展的材料设计范式,未来可推广至多种半导体–氧化物–金属复合结构,服务于 PEC、光催化、光伏等多领域绿色能源应用。

了解更多原子层沉积技术以及 Forge Nano 产品详情、应用案例与代包覆服务,欢迎联系我们:400 857 8882

往期推荐

如果您想要了解更多产品信息,请填写以下信息下载产品手册, 我们收到您的信息后将第一时间回复您。